揭秘印度种姓制度

揭秘印度种姓制度

近几周,因种姓问题,印度暴发大规模群众抗议活动。“贾特”(Jat)种姓群体对种姓配额制表示不满,认为该制度不利于贾特人在政府部门和公办教育机构谋求职位。暴力抗议活动导致至少18人死亡,上百人受伤。印度的种姓制度究竟有多复杂?BBC将向您一一道来。

印度的种姓制度是世界上现存最古老的社会分层模式之一。

这一制度根据“业”(Karma,指职业)和“法”(Dharma,印地语中指信仰,但此处指义务)将印度教徒分级,划入森严的等级体系。人们普遍认为这一制度已有三千多年的历史。

种姓是如何产生的?

《摩奴法典》(Manusmriti)被普遍视作最重要也是最具权威性的印度教法典籍,其成书时间可追溯到至少一千年前耶稣尚未诞生之时。该法典“认可并维护了种姓制度,将其作为社会秩序和规则的基础”。

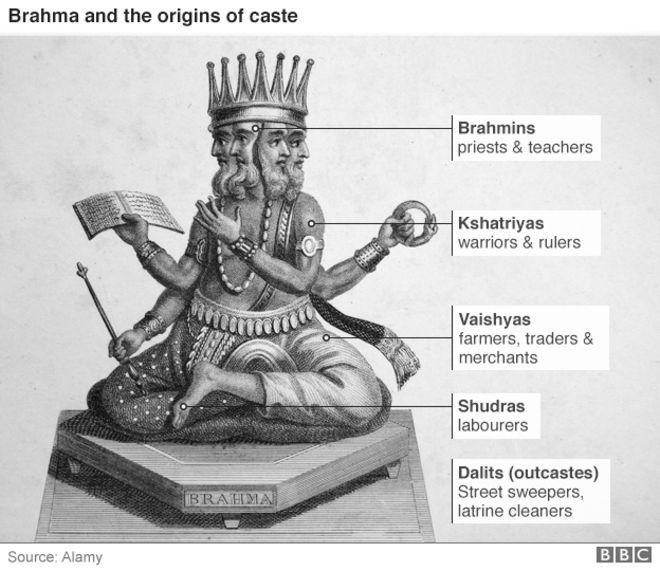

种姓制度将印度教徒分为四大等级——婆罗门(Brahmins)、刹帝利(Kshatriyas)、吠舍(Vaishyas)和首陀罗(Shudras)。许多人认为,种姓出自印度教的创造之神梵天(Brahma)。

最高等的种姓是婆罗门,源于梵天的头,这一种姓大多是教师和知识分子。第二等级是刹帝利,可能起源于梵天的双臂,多为武士和国家统治者。第三等级是吠舍,来自梵天的大腿,多由商人组成。最低等的种姓是首陀罗,来自梵天的足部,这一种姓的人从事各种卑贱的工作。

四大种姓又根据人们从事的具体职业,细分为3000个种姓和25000个亚种姓。

在种姓制度之外还有“贱民”,又称达利特(Dalits)或“不可触碰者”。

种姓制度如何发挥作用?

几个世纪以来,在复杂的等级制度中,每个种姓都有着特定的分工,种姓制度几乎涉及印度宗教和社会的方方面面。

长久以来,印度的农村社区都建立在种姓划分的基础上——高种姓和低种姓几乎都隔离而居,也不共用水井。婆罗门不会从首陀罗手中接过食物和酒水,各种姓也只能实行内部通婚。

印度的种姓制度是世界上现存最古老的社会分层模式之一

按照传统,种姓制度赋予高种姓诸多特权,也认可他们压迫低种姓群体的行为。

尽管有批评指出,种姓制度是社会的不公与历史的倒退,但数百年以来,这种情况依旧无所改观。人们不得不遵守固有的社会秩序,终其一生都无法逃离枷锁。不过,虽然达利特和其他低种姓群体饱受桎梏,但他们中也出现了一些享誉全国、声名显赫之辈,例如印度宪法的起草者BR•安贝德卡尔(BR Ambedkar),以及印度总统KR•纳拉亚南(KR Narayanan)。

种姓制度合法吗?

印度独立后,通过宪法废除了种姓歧视。同时,为了纠正长久以来的不公现象,并为传统的弱势群体提供公平的竞争环境,印度当局还于1950年宣布,政府部门和教育机构须得为最底层的表列种姓(即“贱民”)和部族留有一定配额的工作岗位。

BR•安贝德卡尔是一位达利特,也是印度宪法的起草者

1989年,工作配额又涵盖了一类被称为OBC(Other Backward Classes,其他落后等级)的群体。这一群体位于传统的高种姓和最底层之间。

近几十年来,随着印度世俗教育的传播和城市化的发展,种姓的影响力有所下降,特别是在某些城市,不同种姓群体相邻而居,种姓间的通婚也越来越普遍。

在印度南部的某些邦和北部的比哈尔(Bihar)邦,自社会改革后,许多人开始只使用一个名字。虽然社会有所变革,但人们仍然有着强烈种姓身份意识。印度人的姓氏往往能反映此人出身哪个种姓。

关于工作配额

近年来,印度好几个群体都纷纷要求加入OBC的行列。过去几天,至少18人死于哈里亚纳邦(Haryana)的贾特人暴力抗议活动。而就在去年,帕特尔(Patel)群体为了争取种姓工作配额,也在古吉拉特邦(Gujarat)发动了大规模抗议活动。

至少18人死于哈里亚纳邦的贾特人暴力抗议活动

贾特人和帕特尔人都是富裕群体,在政治上也占有优势地位。然而,为了争得种姓工作配额,他们却声称本群体中有大量人口饱受贫困煎熬。

有些人认为,要不是政客们时不时地煽风点火,种姓制度根本无法留存至今。

在印度选举中,许多种姓群体会扎堆投票,而政客为了争取选票,也会拉拢讨好这些群体。

结果,这次抗议原本是为弱势群体争取权益的一场临时性行动,现在却成了政客拉票的垫脚石。

-

- 大学专业目录大全(最新),️收藏备用

-

2024-11-26 14:41:29

-

- 曾经的“香港第一帅”莫少聪,出道即是巅峰,也没抵挡住岁月冲击

-

2024-11-26 14:39:23

-

- 百家姓 名人榜 卢姓

-

2024-11-26 14:37:17

-

- 6部甜掉牙的现代偶像剧,哪一部甜到你的心坎了呢?

-

2024-11-26 14:35:12

-

- 二婚带孩子的女人,到底能不能娶,听听他的亲身经历

-

2024-11-25 12:29:39

-

- 孙策后代有哪些故事?孙权将其沦落为政治工具,孙皓对待他们更狠

-

2024-11-25 12:27:33

-

- 邪恶轴心系列-恶魔之卵-德国 M24 型手榴弹

-

2024-11-25 12:25:27

-

- 拳手吕斌:冲击金腰带

-

2024-11-25 12:23:21

-

- 赖文慧陪了刘德华整整25年,堪称华仔的红颜知己,41岁还未嫁

-

2024-11-25 12:21:15

-

- 带饭食谱来了,7道家常菜,好做好吃,不用点外卖了

-

2024-11-25 12:19:10

-

- 传销常用的六种洗脑手段,骗你没商量,看了少上当

-

2024-11-25 12:17:03

-

- 5本腹黑男主费尽心机想要得到女主的古言,不择手段,只为娶你

-

2024-11-25 12:14:57

-

- 章子怡“泼墨门”真相来了

-

2024-11-25 12:12:51

-

- 展锋:有一份承诺叫约定!

-

2024-11-25 12:10:46

-

- 贝多芬《第九交响曲》(欢乐颂)Beethoven Symphony No.9

-

2024-11-23 19:23:51

-

- 再见!武器大师竞技场,三大皮肤渠道即将远去,你都领完了吗?

-

2024-11-23 19:21:45

-

- 挪威北极熊因伤人被射杀,但比野性更可怕的是旅游业

-

2024-11-23 19:19:40

-

- 原来白云区有这么多隐藏景点,说走就走周末打卡去!

-

2024-11-23 19:17:34

-

- 我国频繁出没的驴头狼,到底是什么物种?和患有疥疮的狸猫很像

-

2024-11-23 19:15:28

-

- 基因决定了,睡得少是天赋!骗你是小猪

-

2024-11-23 19:13:22

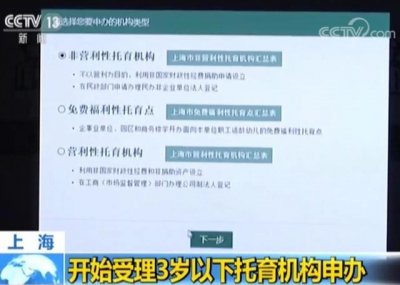

家庭托儿所收费标准一览表(托儿所来了收费从几千元到上万元)

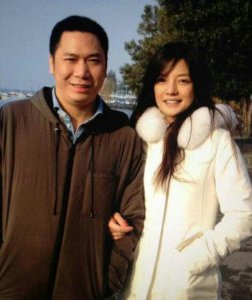

家庭托儿所收费标准一览表(托儿所来了收费从几千元到上万元) 赵薇在万家文化事件中获利多少(被遗忘的黄有龙)

赵薇在万家文化事件中获利多少(被遗忘的黄有龙)